資深藝人陳為民一張密密麻麻的測速地圖,引爆了台灣駕駛人積壓已久的怒火。然而,情緒過後,我們需要的是冷靜的數據檢驗。若這是一個「國恥」,問題究竟出在「數量太多」,還是「設錯了地方」?攤開全球測速資料庫 SCDB、日本警察廳執法數據及交通部運研所的工程觀點,試圖剝開這層層疊加的罰單迷霧。

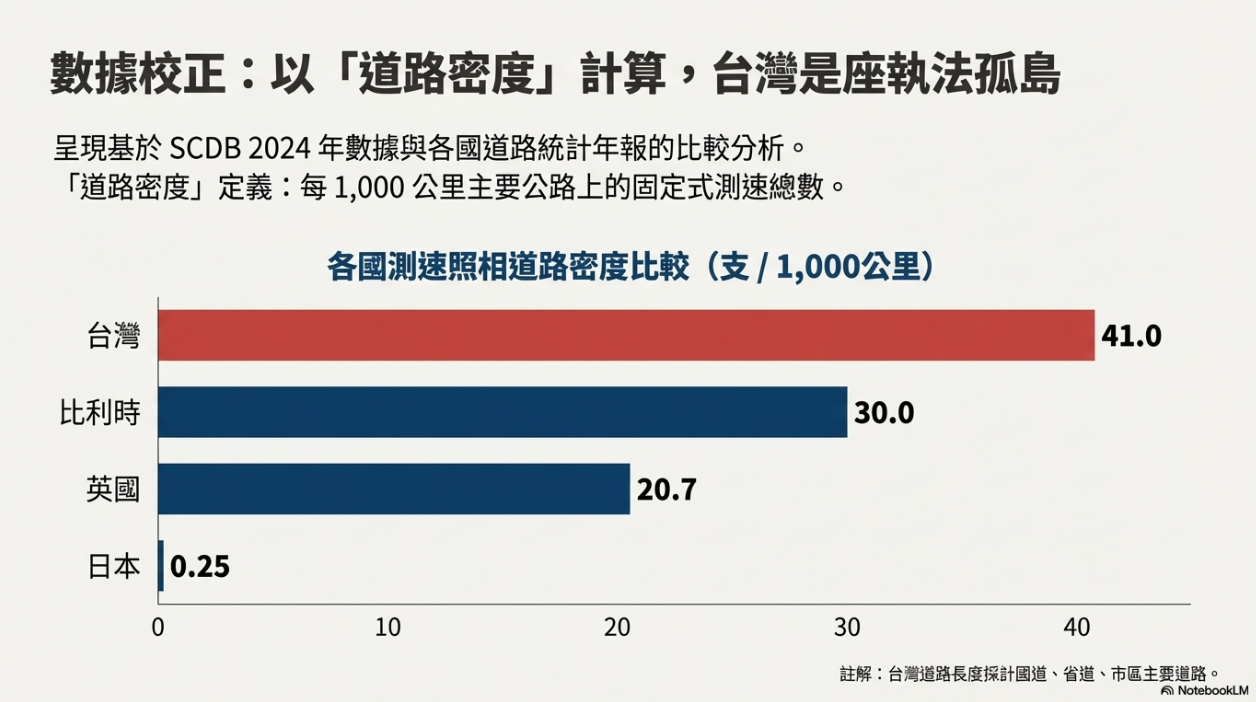

一、 數據校正:以「道路里程」計算,台灣依然是執法過剩的孤島

根據 SCDB 2024 年最新數據與各國道路統計年報:

| 國家 | 固定式測速總數 (推估) | 道路總長度 (公里) | 道路密度 (支/1,000公里) |

| 比利時 | ~4,654 | ~155,000 | 30.0 |

| 英國 | ~8,237 | ~397,000 | 20.7 |

| 台灣 | ~1,806 | ~44,000 (主要公路) | 41.0 |

| 日本 | ~322 | ~1,280,000 | 0.25 |

(註:台灣道路長度採計國道、省道、市區主要道路;日本採計包含市町村道之總長。即便將台灣分母放寬至包含巷弄的總長,密度仍遠高於日本)

本報告選取比利時、英國與日本作為對照組,旨在透過「極端值」與「模範組」的交叉比對,精準定位台灣的治理盲點。

比利時(密度 30.0)是歐洲「高密度執法」的極端指標,用以證實台灣(密度 41.0)已陷入超越世界標準的「過度執法」狀態。

英國(密度 20.7)則作為「高效執法」典範,證明即便密度僅台灣一半,透過精準執法仍能維持極低死亡率,反襯台灣的邊際效益遞減。

而日本(密度 0.25)作為地緣與環境相似的亞洲鄰國,其「極低密度、極高安全」的數據,強烈對比出台灣過度依賴末端懲罰,卻忽視道路工程改善的結構性偏誤。

數據告訴我們三個真相:

台灣照相機密度驚人: 即便排除了山區面積,僅看「有路的地方」,台灣的執法密度(約 41.0)甚至高於以嚴格執法著稱的英國(20.7)與比利時(30.0)。

台日差距確實存在: 台灣的道路執法密度約為日本的 164 倍。足以證明兩國採取了截然不同的治理邏輯。

安全成效脫鉤: 擁有世界級執法密度的台灣,交通死亡率(每十萬人約 12.1 人)卻遠高於密度極低的日本(2.1 人)與密度中高的英國(2.9 人)。這證明了「測速照相數量」與「交通安全」之間,在台灣已經出現了嚴重的邊際效益遞減。

二、 日本經驗的誤讀:他們不是「不執法」,而是「進化了」

輿論常誤以為日本拆除測速照相是為了「放寬執法」,這是一個美麗的誤會。日本警察廳的策略報告顯示,他們正在進行一場從「定點狩獵」轉向「游擊戰」的典範轉移。

1. 固定桿(Orbis)的退場 日本發現,位置固定的「Orbis」雷達在 GPS 導航普及後,僅能讓駕駛人在通過相機的「那 10 秒」減速。這種「點」的執法無法改變整體駕駛行為,且維護成本極高。因此,日本正以每年數十支的速度拆除舊式機台。

2. 移動式執法(MSSS)的崛起 取而代之的,是名為 MSSS(可搬式速度違反自動取締裝置) 的新型武器。

不可預測性: 這種小型雷射設備可以隨時出現在通學路、住宅區(Zone 30),且不需要提前設置固定警告牌。

心理制約: 因為駕駛人不知道哪裡會有測速,為了避免受罰,必須在「所有路段」保持警覺。

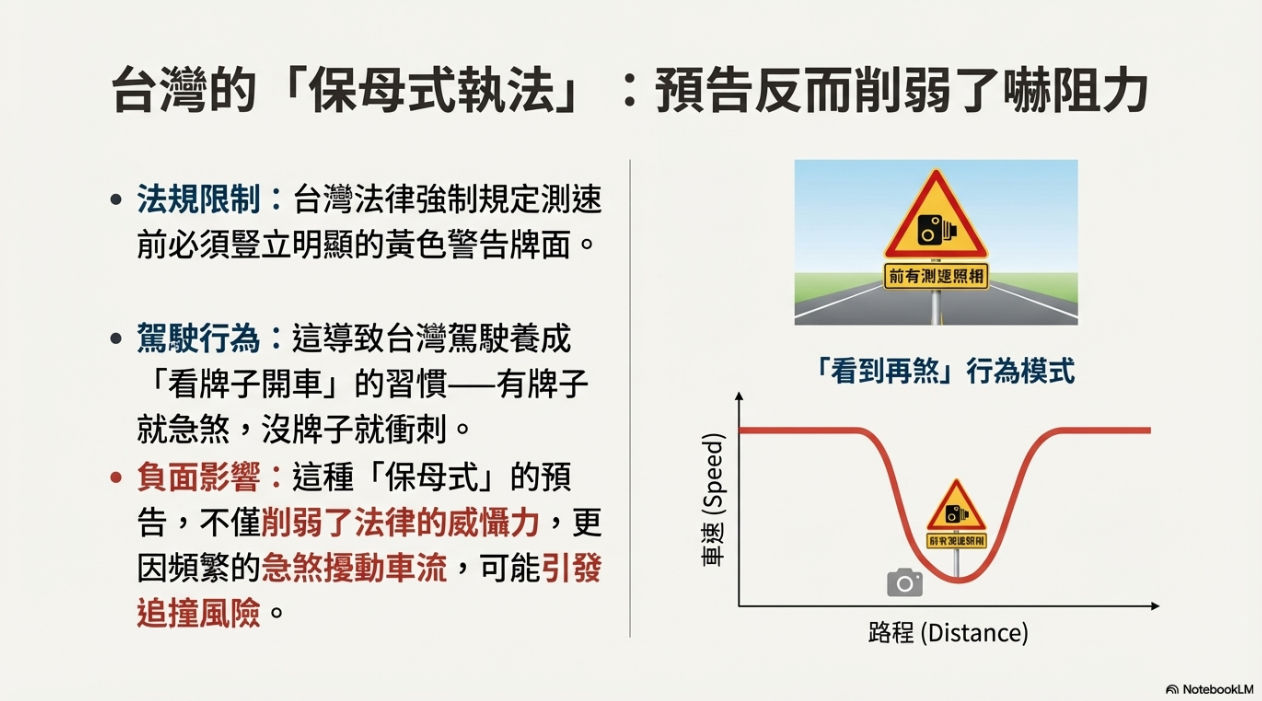

對比台灣: 台灣法律強制規定測速前必須豎立明顯黃色牌面。這導致台灣駕駛養成了「看牌子開車」的習慣——有牌子就煞車,沒牌子就衝刺。這種「保母式」的執法預告,反而削弱了法律的威攝力,並造成車流因急煞而擾動。

三、 結構性矛盾:道路設計在「引誘犯罪」

如果說執法是末端的懲罰,那麼道路設計就是源頭的導因。台灣交通部運輸研究所(運研所)曾在相關研究中點出「設計速率(Design Speed)」與「速限(Speed Limit)」脫節的問題。

1. 視覺上的高速公路 台灣許多市區道路或重劃區道路,路幅寬達 20 米,車道寬度比照高速公路(3.5 米以上),且視野開闊筆直。根據駕駛心理學的「光流率」原理,這種環境會給予駕駛人「這裡可以開 70」的心理暗示。

2. 法律上的低速道路 然而,行政機關往往在這種寬敞道路插上「限速 40」的牌子。當「道路幾何」引誘你加速,而「法律速限」強迫你減速,測速照相機就變成了收割這種矛盾的工具。

這解釋了為什麼民眾會感到憤怒——因為這類罰單懲罰的往往不是惡意飆車,而是順應道路設計本能行駛的正常人。相比之下,日本與歐洲傾向使用「道路瘦身(Road Diet)」工程,透過縮減車道、設置減速台,讓駕駛人「因為路窄而不敢開快」,而非「因為怕罰單而不敢開快」。

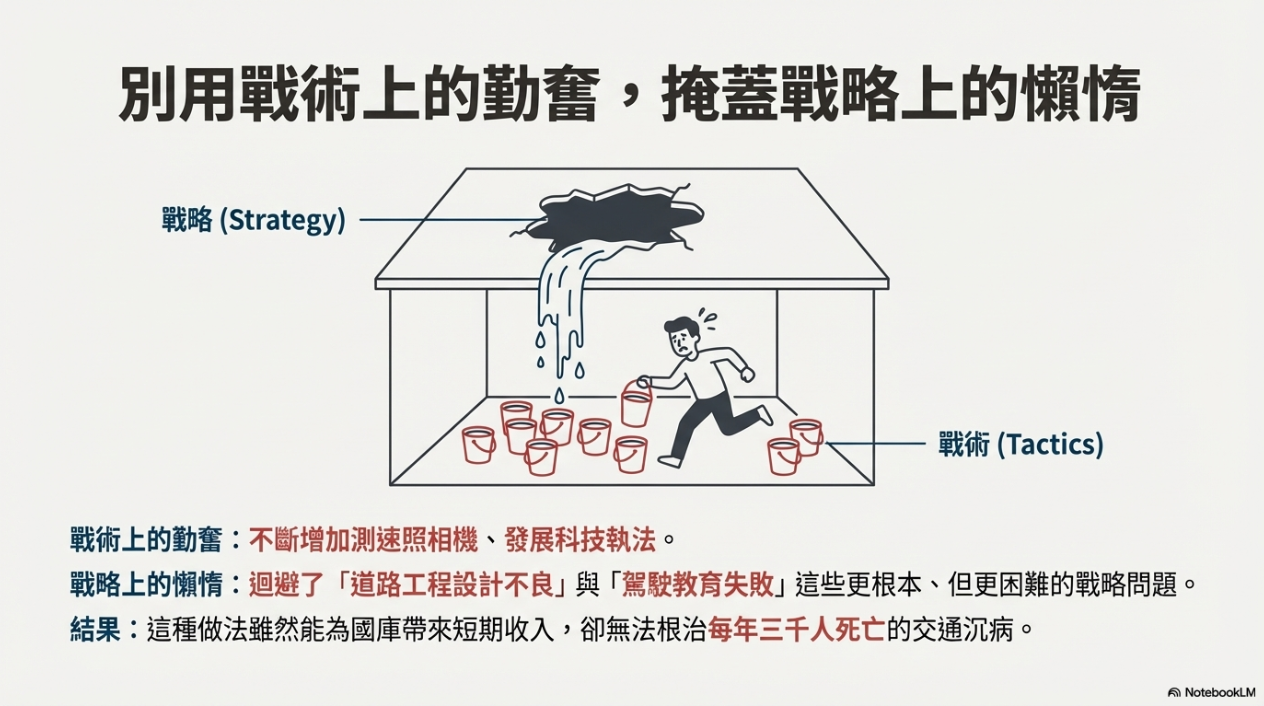

四、 結論:別用戰術上的勤奮,掩蓋戰略上的懶惰

綜合數據與學理分析,我們可以得出一個經得起檢驗的結論:台灣的測速照相密度確實過高,且邊際效益極低。

政府試圖用大量的「科技執法(戰術)」來彌補「道路工程設計不良(戰略)」與「駕駛教育失敗(根本)」的漏洞。這種做法雖然能為國庫帶來短期收入,卻無法根治每年三千人死亡的交通沈痾。

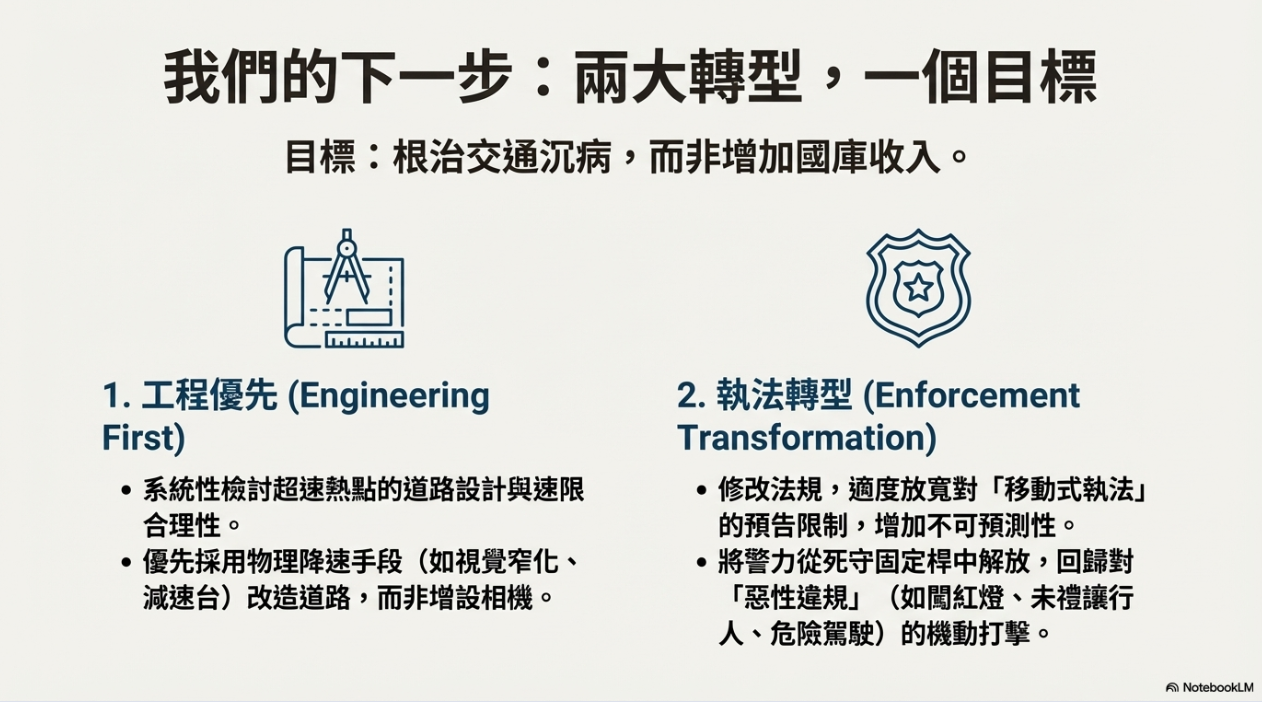

要解決問題,台灣需要的不是第 3,001 支固定測速桿,而是:

工程優先: 針對超速熱點,先檢討是否道路設計過寬?是否速限設定不合理?透過物理環境降速(如視覺窄化),而非單靠相機。

執法轉型: 修改法規,適度放寬對「移動式執法」的預告限制,讓警力回歸對「惡性違規」(如闖紅燈、未禮讓、蛇行)的機動打擊,而非死守固定桿。

唯有當執法不再被視為「陷阱」,而是與道路環境合一的安全網時,台灣才能真正擺脫「行人地獄」與「測速之島」的惡名。